Die erfolgreiche vorklinische Prüfung in Rhesusaffen ermöglicht die weltweit erste Behandlung von Patient*innen mit aus Stammzellen gezüchtetem Herzgewebe. Die Studie ist ein Meilenstein für die klinische Anwendung des „Herzpflasters“ als innovative Therapieoption bei schwerer Herzschwäche.

So funktioniert das Herzpflaster

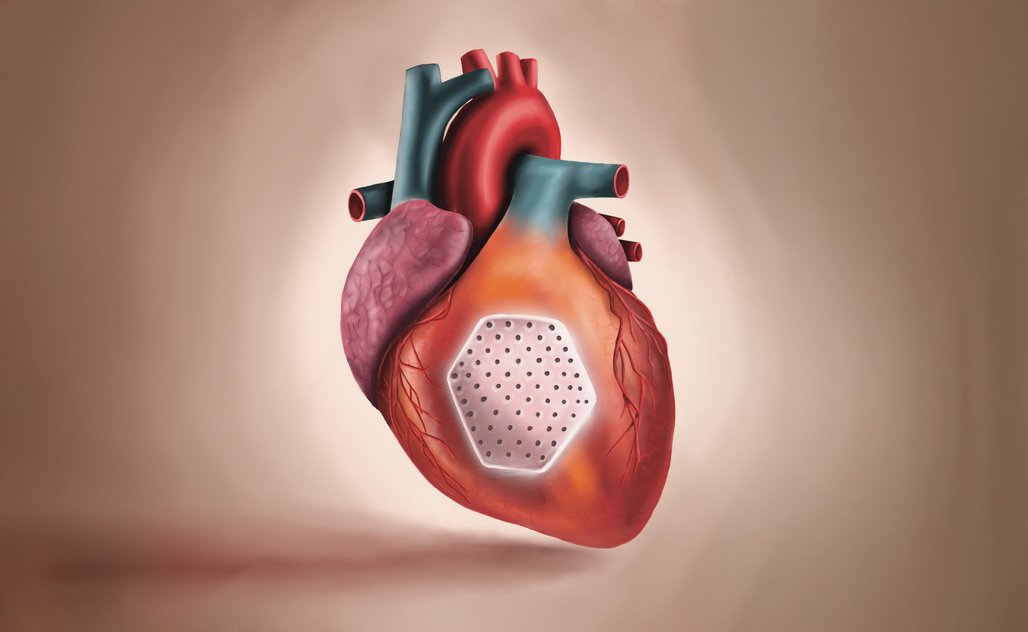

Das Herzpflaster, ein im Labor aus Stammzellen gezüchtetes Herzmuskelgewebe, das sich aus Bindegewebe- und Herzmuskelzellen zusammensetzt, wird auf den geschwächten Herzmuskel aufgebracht, um das Herz dauerhaft zu stärken.

Erste Patient*innen erfolgreich behandelt

Ein interdisziplinäres Team um Wolfram-Hubertus Zimmermann, Direktor des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie der UMG und wissenschaftlicher Leiter der vorklinischen und klinischen Herzpflaster-Studien, hat gemeinsam mit Kolleg*innen der UMG und des UKSH das sogenannte „Herzpflaster“ erstmals erfolgreich in Patient*innen mit Herzinsuffizienz implantiert.

Studien an Rhesusaffen entscheidend

Voraussetzung für die Genehmigung dieser klinischen Prüfung durch das Paul-Ehrlich-Institut war eine vorausgehende Überprüfung der Sicherheit und Wirksamkeit des Herzpflasters im Tierversuch. Dabei war die Simulation der klinischen Anwendung bei Rhesusaffen am Deutschen Primatenzentrum – Leibniz-Institut für Primatenforschung (DPZ) wegweisend. Die Forscher*innen konnten zeigen, dass implantierte Herzpflaster, die aus 40 bis 200 Millionen Zellen bestehen, zu einer Verbesserung der Herzfunktion durch Herzmuskelaufbau führen. Bildgebende Verfahren und Gewebeanalysen bestätigten, dass die implantierten Herzmuskelzellen langfristig erhalten bleiben und die Pumpfunktion des Herzens stärken.

Die Forschenden konnten in Rhesusaffen zeigen, dass die Implantation von Herzpflastern zum dauerhaften Aufbau des Herzmuskels bei Herzinsuffizienz geeignet ist. „Die Herausforderung bestand darin, ausreichend Herzmuskelzellen aus induzierten pluripotenten Stammzellen von Rhesusaffen zu gewinnen, um eine nachhaltige Reparatur des Herzens zu erreichen, ohne gefährliche Nebenwirkungen wie Herzrhythmusstörungen oder Tumorwachstum zu verursachen“, erklärt Zimmermann. „Die Ergebnisse dieser Untersuchungen waren entscheidend für die Genehmigung der weltweit ersten klinischen Studie zur Reparatur des Herzens mit im Labor entwickelten Gewebeimplantaten in Menschen mit fortgeschrittener Herzmuskelschwäche.“

Die vorklinische Prüfung der Herzpflaster-Behandlung wurde in Zusammenarbeit mit dem DPZ sowie der Stanford Universität abgeschlossen. Basierend auf den Ergebnissen wurde die BioVAT-HF-DZHK20 klinische Studie an der UMG und dem UKSH in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) und der Göttinger Repairon GmbH initiiert.

Originalveröffentlichung

Jebran AF, Seidler T, Tiburcy M, Daskalaki M, Kutschka I, Fujita B, Ensminger S, Bremmer F, Moussavi A, Yang H, Qin X, Mißbach S, Drummer C, Baraki H, Boretius S, Hasenauer C, Nette T, Kowallick J, Ritter CO, Lotz J, Didié M, Mietsch M, Meyer T, Kensah G, Krüger D, Sakib MS, Kaurani L, Fischer A, Dressel R, Rodriguez-Polo I, Stauske M, Diecke S, Maetz-Rensing K, Gruber-Dujardin E, Bleyer M, Petersen B, Roos C, Zhang L, Walter L, Kaulfuß S, Yigit G, Wollnik B, Levent E, Roshani B, Stahl-Henning C, Ströbel P, Legler T, Riggert J, Hellenkamp K, Voigt JU, Hasenfuß G, Hinkel R, Wu JC, Behr R & Zimmermann WH. Engineered heart muscle allografts for heart repair in primates and humans. Nature (2025).

DOI: 10.1038/s41586-024-08463-0

Kontakt

Prof. Dr. Rabea Hinkel

Leitung Versuchstierkunde

+49 551 3851-241

e-mail